Archive

2022

KubaParis

Hoch-Zeit

Location

Projektraum 145Date

23.06 –09.07.2022Curator

Christian KölblPhotography

Yashar ShirdelSubheadline

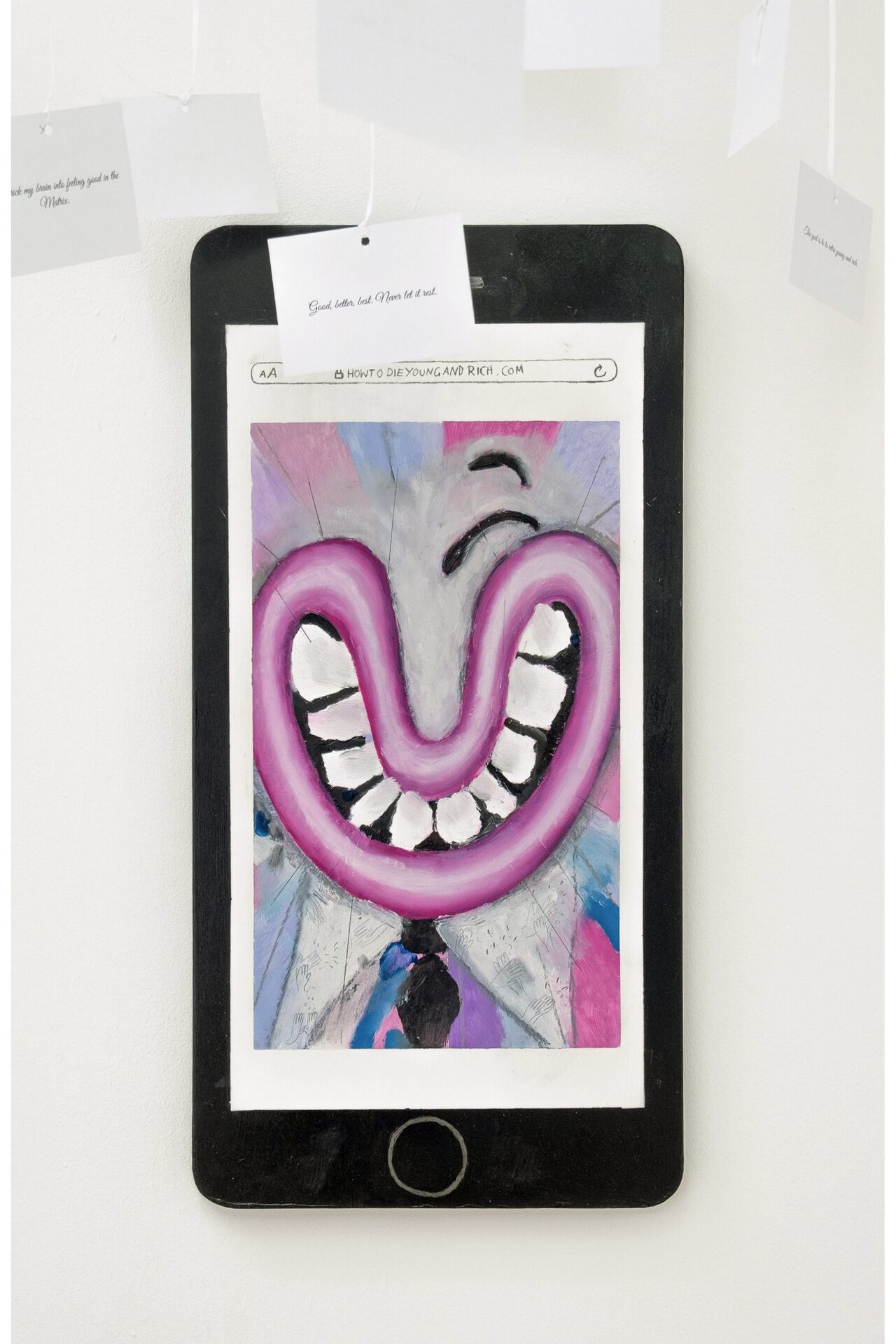

The newly formed ism Capitalist Surrealism shows itself for the first time united as a group exhibition with the title "Hoch-Zeit" in Berlin. For the exhibition, the 15 positions let 700 balloons with wish lists rise to the sky - to the future. with: Pia vom Ende, Anais Goupy, Aleksandr Delev, Anna Raczynska, Josef Hatikov, Jan Hoeft, Marvin Ketteniß, Caro Eibl, Christian Kölbl, Tim Plamper, Andy Kassier, Felix Pötzsch, HOLZINGERurbat GbR, Constanza Camila Kramer Garfias, Maximilian Willeit & Manuel ReschText

Kapitalistischer Surrealismus.

Oder wie der Kapitalismus antrat, sich die Langeweile auszutreiben

„Wenn man nicht Surrealist ist, dann UM SICH NICHT ZU LANGWEILEN! Langeweile ist die dem alt gewordenen Surrealismus, den wütenden und wenig informierten jungen Männern und dieser Rebellion der behaglich lebenden Jugendlichen gemeinsame Wirklichkeit, die zwar ohne Perspektive ist, aber weit davon entfernt, ohne Grund zu sein. Die Situationisten werden das Urteil vollstrecken, das die heutige Freizeit gegen sich selbst fällt.“ (Situationistische Internationale)

Der Ennui, also die Langeweile geriet in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht ohne Grund zu einer wichtigen Kategorie sowohl der politischen als auch der ästhetischen Kritik. In den westlichen Metropolen hatte sich der Fordismus als vorherrschendes Modell kapitalistischer Wertschöpfung durchgesetzt. Durch seine hohen Investitionen in das fixe Kapital (Maschinen, Industrieanlagen, etc.) und einer mechanisierten und tayloristischen Arbeitsorganisation, konnte erstmals die Reproduktion des Proletariats selbst zu einem zentralen Feld der Kapitalverwertung werden. Ein Effekt davon war, dass dessen Lebenswelt stark standardisiert und normiert wurde. Der ideologisch verbrämt so genannte „bescheidene Reichtum“ äußerte sich im Massenkonsum, sowie in standardisierten und heteronormativen Lebensentwürfen: Der Mann versorgte mit seinem lebenslangem Job im Büro oder in der Fabrik die ganze Familie, während die Frau für Kinder, Küche und Kirche zuständig war. Der Skandal am Kapitalismus war nun nicht mehr, dass er die Arbeitenden ausbeutet, sondern, dass er eine Lebenswelt kreiert, die einen vor Langeweile und Normierung zu einem lebenden Toten erstarren lässt. Eine Perspektive auf Aus- und Aufbruch boten die künstlerischen und antiautoritären Milieus, die sich zu Ende der 1960er Jahre weltweit auf einer revolutionären Welle wähnten. Die Künstler*innen und die antiautoritären Revolutionär*innen wurden zur Identifikationsfigur all jener, die an dieser Lebenswelt zu ersticken drohten.

Der Ausbruch des Schizo aus dem Fordismus

In diesem Zuge geriet auch die Figur des Schizophrenen, des Paranoikers zu einer ungeahnten Popularität. Er symbolisierte den Ausbruchs aus der Enge der familiären und ödipalisierten Lebenswelt des Fordismus, aus der Realität der Langeweile und der Langeweile der Realität. Der Schizophrene hat mit der Gesellschaft gebrochen, denn er folgt einfach seinen Wünschen und Phantasien. Er muss sich nicht um ihre Gesetze kümmern, sondern steht über ihnen. Er schafft sich neue Welten, indem er immer wieder neue, scheinbar inkommensurable Verbindungen herstellt. In ihrem zu Anfang der 1970er Jahre veröffentlichten Buch Anti-Ödipus erhoben Gilles Deleuze und Félix Guattari ihn gar zur zentralen subversiven Figur. Der Schizo überschreitet nach ihnen die bestehende Welt und Langeweile, indem er ständig neue Synthesen herstellt, Ströme freisetzt und dabei revolutionäre Fluchtlinien aufmacht. Er entwertet also fortlaufend alle gesellschaftlichen Codes und Normen und erschließt sich dabei neue Territorien: „Der Schizophrene hält sich an der Grenze des Kapitalismus auf: er verkörpert dessen entwickelte Tendenz, das Mehrprodukt, den Proletarier und den Würgeengel. Er bringt alle Codes durcheinander, trägt die decodierten Wunschströme.“ Freilich ging es den beiden dabei nicht um eine Verherrlichung der realexistierenden Schizophrenie, sondern darum, die revolutionäre Kraft der Schizophrenie einzufangen, und zwar als Prozess und nicht als klinische Entität.

Der neoliberale Schizo als Künstler-Manager*innen

Ein Jahr nach der Veröffentlichung des Anti-Ödipus geriet der Fordismus in eine offene Krise, die sich bereits länger angekündigt hatte. Die Grenzen dieses Akkumulationsmodells, das durch die seine immer stärker steigende organische Zusammensetzung des Kapitals auf enorme Überkapazitäten in der Produktion hinauslief, mit seiner beengten, und eingehegten Welt, die gerade noch realistisch und vernünftig schien, mussten gesprengt, decodiert und entterritorialisiert werden. Die in den 1970er Jahren durch Überproduktion freiwerdenden enormen Kapitalmengen, wurden vornehmlich in den Finanzsektor verschoben. Staatlichen Maßnahmen wie die dauerhafte Senkung der Leitzinsen, sowie der Zentralisation und Konzentration der liquiden Aktienmärkte flankierten diese Maßnahmen und sorgten dafür, dass das Finanzkapital von nun an die Formen und Rhythmen der Kapitalakkumulation bestimmen konnte. Bereits damals begann sich abzuzeichnen, was sich spätestens mit der Wahl Trumps und dem Siegeszug der Verschwörungstheorien vollends bestätigt hat: Der Spießer und Sparer, der Familienvater mit seiner heimeligen Welt wurde von einem Sozialcharakter abgelöst, der viel besser zur entgrenzten Welt des neoliberalen Finanzkapitalismus passt: Der realexistierende Schizophrene. Er bringt zwar auch die von Deleuze und Guattari geschätzte Fähigkeit zur Entgrenzung und Enterritorialisierung mit, er überschreitet aber nicht die Territorien des Kapitals, sondern setzt diese Eigenschaften im Sinne seiner Verwertung ein. Er passt bestens zu den sozialen Normen des Kapitalismus. Und er nähert sich zunehmend an die von den künstlerischen Milieus verkörperten Werte an.

In ihrem gleichnamigen Buch haben Markus Metz und Georg Seßlen diesen Sozialcharakter, der als eine Mischung aus Manager*in und Künstler*in daherkommt, als kapitalistische*n Surrealist*in bezeichnet. Während die Gewinnmargen in der Produktion höchst begrenzt sind, muss der*die kapitalistische Surrealist*in eben als Künstler*in tätig sein, um seine*ihre Marken mit immer neuen Fiktionen und Suggestionen aufzuladen, sowie sich immer neue Möglichkeiten für Transaktionen auszudenken. Als Manager*in ist er*sie ein Surrealist*in, weil er*sie sich nicht um die bestehende Realität kümmern muss, sondern sich beständig über sie hinwegsetzt. Wie der*die Surrealist*in in der Kunst schafft er*sie es, Dinge zueinander zu bringen, die eigentlich nicht zueinander gehören: „Der kapitalistische Surrealist empfindet sich nicht als Erwachsener, der sich vernünftigerweise mit etwas abfindet, sondern als spielendes Kind, das ungehemmt seinen Experimentier- und Zerstörungsdrang auslebt. Er ist nicht mehr Ingenieur des Kapitals, sondern sein Künstler.“

Die Abschaffung der Langeweile im Kapitalismus

Die Tätigkeit des kapitalistischen Künstler-Manager*innen hat auch Auswirkungen auf die Welt des Konsums. Der Kapitalismus inszeniert sich durch Eventisierung als aufregend und schrill, und verspricht so, die Langeweile abzuschaffen. Der*die kapitalistische Surrealist*in erschafft den Konsument*innen immer wieder neue Welten und erlaubt es ihnen, sich als Arbeitskraft alle Jahre neu zu erfinden (dank befristeter Verträge), oder in der Arbeitswelt gar mehrere Persönlichkeiten anzunehmen (d.h. mehrere schlecht bezahlte Jobs). Und hierin besteht die Pointe von Metz und Seßlen: Die Künstler*innenkritik am Kapitalismus, an seiner langweiligen und entfremdeten Lebenswelt wurde zum Kern eines neuen kapitalistischen Wertschöpfungsmodells: „Aus der großen Hoffnung, sich durch Kreativität zu befreien, wurde der Zwang, an seinem eigenen Gefängnis zu arbeiten.“ Durch seine Wandlungsfähigkeit schafft es der Kapitalismus, sich auch noch seine Opposition einzuverleiben und diese zu neutralisieren, allen voran die Künstler*innen aus den alternativen Milieus. Während die Situationist*innen den Surrealist*innen noch vorwerfen konnten, es sich in der kapitalistischen Langeweile eingerichtet zu haben, während sie sich als Künstler*innen in der Position sahen, das Urteil über das, was gemeinhin „Freizeit“ genannt wird, zu vollstrecken, sind Künstler*innen heute allesamt zu Stichwortgeber*innen der Ästhetisierung einer durchkapitalisierten Lebenswelt geworden. Die Abschaffung der Langeweile wurde zu einem Modell zur Erhöhung der Profitrate.

Die Kunst angesichts des kapitalistischen Surrealismus

Wenn der Kapitalismus sich nun so stark gewandelt hat, dass er sich eine wesentliche Kritik an ihm (Langeweile in einer entfremdeten Lebenswelt) nicht nur einverleibt hat, sondern sogar zu einem zentralen und leitenden Prinzip gemacht und Manager*innen sich als eine Art Künstler*innen verstehen, dann stellt sich die Frage, welcher Platz eigentlich noch für die Künstler*innen bleibt. Die in dieser Ausstellung versammelten Künstler*innen stellen sich nun des Problems, dass sie im ästhetisierten Kapitalismus als Künstler*innen quasi überflüssig geworden sind. Wenn die Manager*innen sich an der Kunst orientieren, orientieren sie sich als Künstler*innen nun eben am Management und imitieren dessen Logiken und Ästhetiken in der Kunst.

Die sich als kapitalistischen Surrealist*innen bezeichnenden Künstler*innen wagen mit der Ausstellung einen Versuch: Welcher Effekt entsteht, wenn die herrschende Ästhetik des kapitalistischen Surrealismus, die aus einer Mischung aus Subversion und Überaffirmation besteht, nun wiederum überaffirmiert wird? Wenn also die Künstler*innen versuchen, die besseren Manager*innen zu sein?

Wer hat nun das bessere Zeug zur*m kapitalistischen Surrealist*in? Die Künstler*innen oder die Manager*innen? Und sind die einen überhaupt noch ohne die anderen zu haben?

Julian Volz

Julian Volz