Archive

null

KubaParis

die-freiheit-der-subjektivitat-ein-interview-mit-berit-schneidereit-von-yvonne-scheja

Location

Berits IGPhotography

© Lucia SotnikovaSubheadline

Ob Fotogramm, Cyanotypie oder digitale Fotografie: Berit Schneidereit fordert auf subtile Weise mit ihren oft monochromen und schwarzweißen Werken unsere Sehgewohnheiten heraus. Und interpretiert dabei uns vertraute Bildwelten immer wieder neu.Text

Das Experimentieren spielt eine wichtige Rolle in deinen Werken. So arbeitest du mit verschiedenen fotografischen, teilweise auch historischen Techniken, und lässt Digitales und Analoges gleichberechtigt nebeneinander existieren.

Vieles entsteht während des Arbeitens. Ich nehme selten eine Thematik von außen auf. Mich leitet vielmehr eine Frage gegenüber dem Medium Fotografie – ein Unbehagen, das man nicht direkt greifen kann. Das hat dazu geführt, dass ich aus Details einer Arbeit wie fantasy XVI weitere entwickle und in eine neue Form bringe. In letzter Zeit haben mich zum Beispiel vor allem die abstrakten Elemente in dieser Serie interessiert, dort wo es innerhalb der Werke sehr flächig wird. Am Anfang einer Arbeit weiß ich oft nicht genau, welche Kombination von Dingen und Materialien diese Unklarheit präzise fassen kann. Daher habe ich großen Spaß daran, unvoreingenommen an die Dinge heranzugehen und in der Dunkelkammer zu experimentieren, um mich meiner Frage anzunähern. Das Fotogramm beispielsweise bietet dabei unglaubliche Optionen. Gleiches gilt für die Verbindung von Analogem und Digitalem. Dabei findet eine Verschiebung statt: Fehler tauchen auf und ein Stück weit gehen Informationen verloren. Insgesamt habe ich die Freiheit, aus einem riesigen Pool an Möglichkeiten wählen und damit arbeiten zu können. Die Frage ist im Grunde vielmehr, was ist das Fotografische allgemein, und nicht, mit welcher Technik arbeite ich. Diese kann von verschiedenen Seiten betrachtet und zum Werk werden.

Das Experimentieren spielt eine wichtige Rolle in deinen Werken. So arbeitest du mit verschiedenen fotografischen, teilweise auch historischen Techniken, und lässt Digitales und Analoges gleichberechtigt nebeneinander existieren.

Vieles entsteht während des Arbeitens. Ich nehme selten eine Thematik von außen auf. Mich leitet vielmehr eine Frage gegenüber dem Medium Fotografie – ein Unbehagen, das man nicht direkt greifen kann. Das hat dazu geführt, dass ich aus Details einer Arbeit wie fantasy XVI weitere entwickle und in eine neue Form bringe. In letzter Zeit haben mich zum Beispiel vor allem die abstrakten Elemente in dieser Serie interessiert, dort wo es innerhalb der Werke sehr flächig wird. Am Anfang einer Arbeit weiß ich oft nicht genau, welche Kombination von Dingen und Materialien diese Unklarheit präzise fassen kann. Daher habe ich großen Spaß daran, unvoreingenommen an die Dinge heranzugehen und in der Dunkelkammer zu experimentieren, um mich meiner Frage anzunähern. Das Fotogramm beispielsweise bietet dabei unglaubliche Optionen. Gleiches gilt für die Verbindung von Analogem und Digitalem. Dabei findet eine Verschiebung statt: Fehler tauchen auf und ein Stück weit gehen Informationen verloren. Insgesamt habe ich die Freiheit, aus einem riesigen Pool an Möglichkeiten wählen und damit arbeiten zu können. Die Frage ist im Grunde vielmehr, was ist das Fotografische allgemein, und nicht, mit welcher Technik arbeite ich. Diese kann von verschiedenen Seiten betrachtet und zum Werk werden.

Der Entstehungsprozess der Werke ist ein längerer und erfordert Geduld.

Das stimmt, vor allem bei den analogen Arbeiten: Was im Kleinen funktioniert, funktioniert nicht immer im Großen und umgekehrt. Da kämpfe ich auch ein Stück weit mit Geistern. Die Fotografie folgt klaren Regeln und nichtsdestotrotz habe ich manchmal das Gefühl, dass man das, was passiert, nicht zu hundert Prozent kontrollieren kann. Ich versuche klar zu analysieren, wie ich zu einer Lösung komme und diese aussehen könnte, aber letztendlich ist es das Material selber, das die Dinge bestimmt. Ich muss ein Stück weit die Kontrolle abgeben. Das ist für mich eine spannende Situation, weil unkontrolliert Dinge passieren und diese können dann unglaublich gut sein.

Welche Rolle spielt Subjektivität in deinen Werken?

In gewisser Weise eine große. Es ist mein Fragezeichen gegenüber der Fotografie, das zu meinen Arbeiten führt, quasi mein Verlangen, das zu fassen, was mir eine Unsicherheit bereitet. Dabei geht es mir mehr um ein Gefühl als um Fakten. Denn dieses seltsame Verhältnis von Distanz und Nähe in Bezug auf Raum und Zeit in der Fotografie hat auf eine gewisse Weise etwas Fantastisches. Über einen analytischen Zugang versuche ich dieses erfahrbar zu machen und zu dem zu gelangen, was meine Unsicherheit sein könnte.

Der Entstehungsprozess der Werke ist ein längerer und erfordert Geduld.

Das stimmt, vor allem bei den analogen Arbeiten: Was im Kleinen funktioniert, funktioniert nicht immer im Großen und umgekehrt. Da kämpfe ich auch ein Stück weit mit Geistern. Die Fotografie folgt klaren Regeln und nichtsdestotrotz habe ich manchmal das Gefühl, dass man das, was passiert, nicht zu hundert Prozent kontrollieren kann. Ich versuche klar zu analysieren, wie ich zu einer Lösung komme und diese aussehen könnte, aber letztendlich ist es das Material selber, das die Dinge bestimmt. Ich muss ein Stück weit die Kontrolle abgeben. Das ist für mich eine spannende Situation, weil unkontrolliert Dinge passieren und diese können dann unglaublich gut sein.

Welche Rolle spielt Subjektivität in deinen Werken?

In gewisser Weise eine große. Es ist mein Fragezeichen gegenüber der Fotografie, das zu meinen Arbeiten führt, quasi mein Verlangen, das zu fassen, was mir eine Unsicherheit bereitet. Dabei geht es mir mehr um ein Gefühl als um Fakten. Denn dieses seltsame Verhältnis von Distanz und Nähe in Bezug auf Raum und Zeit in der Fotografie hat auf eine gewisse Weise etwas Fantastisches. Über einen analytischen Zugang versuche ich dieses erfahrbar zu machen und zu dem zu gelangen, was meine Unsicherheit sein könnte.

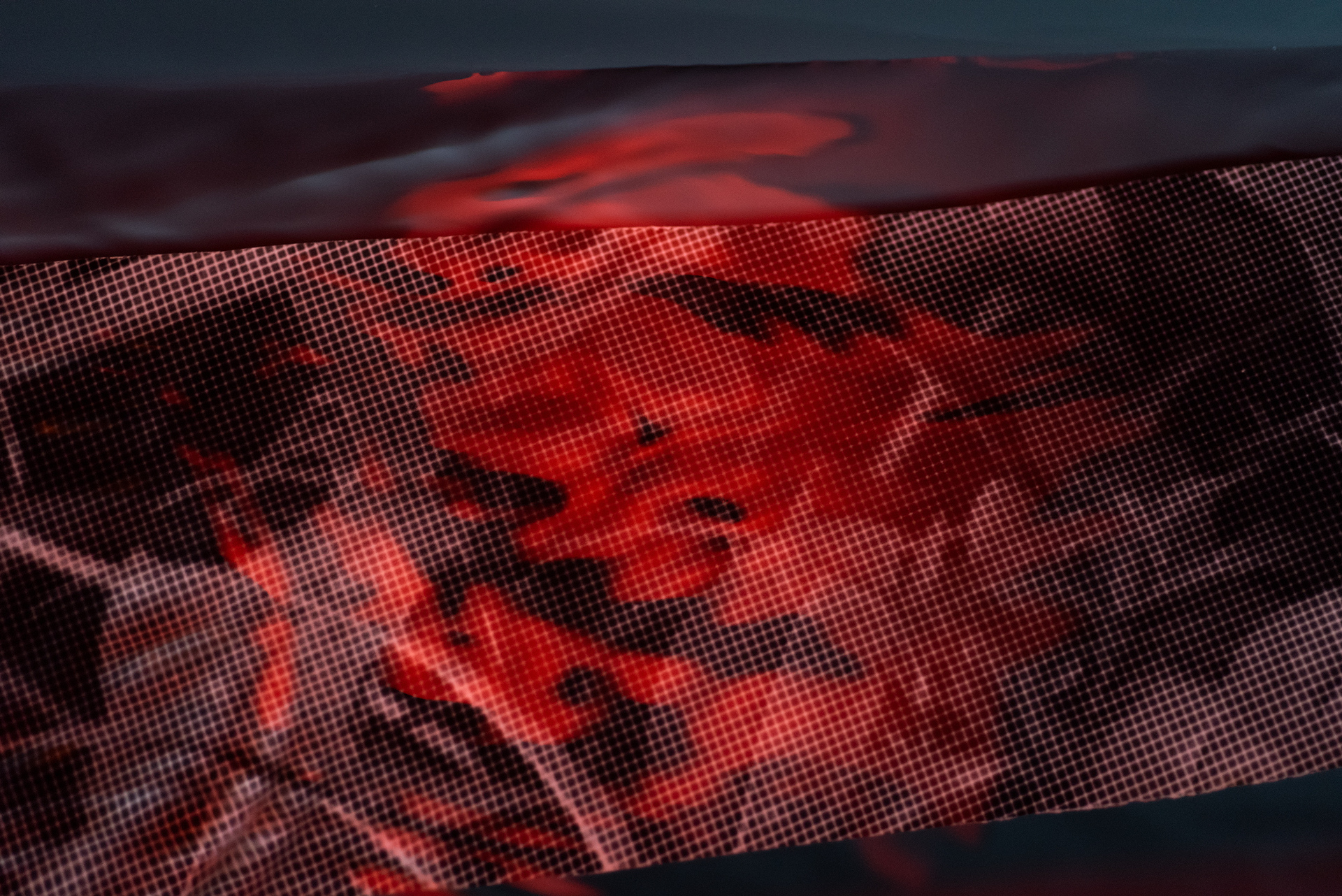

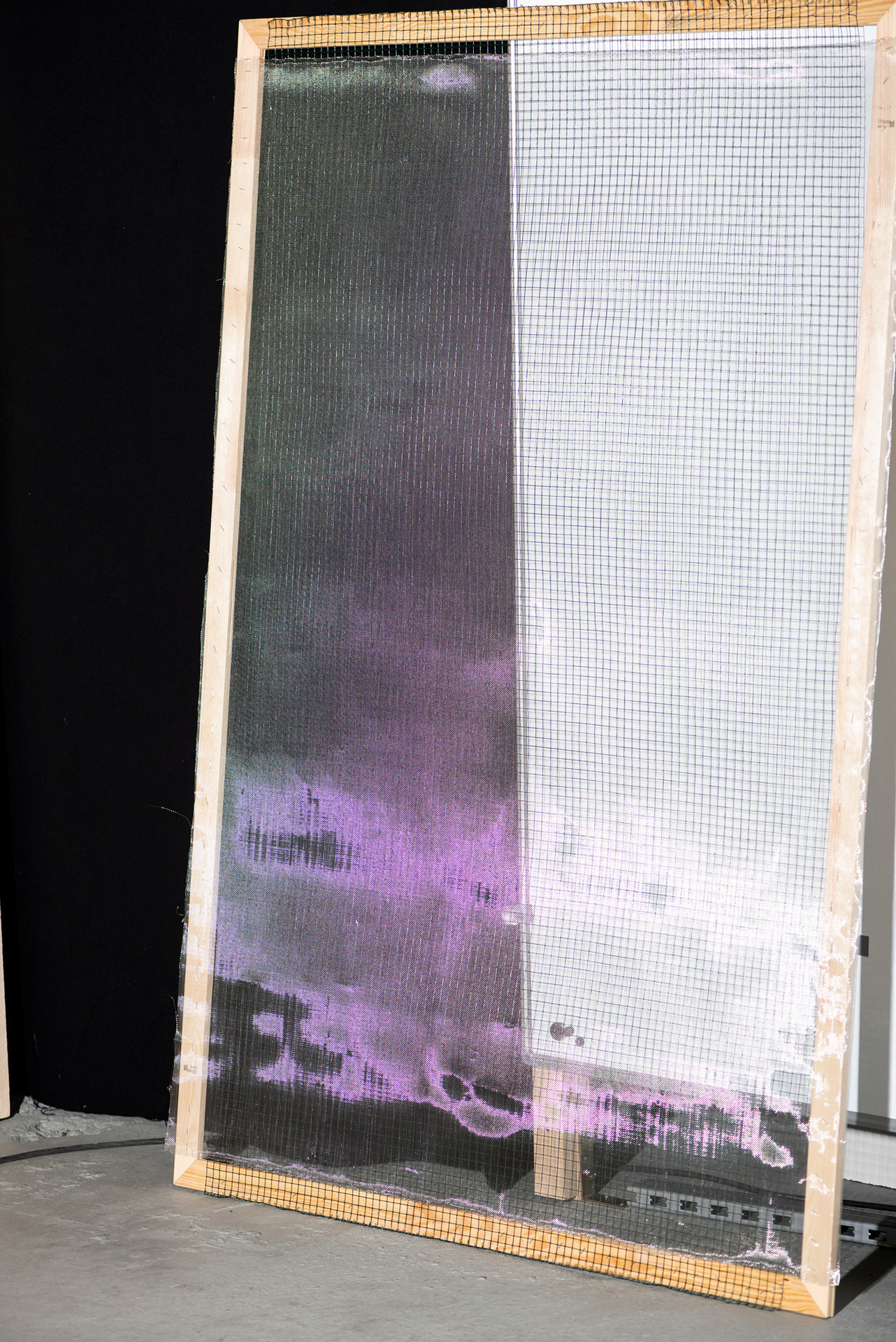

inner space II-IV unterläuft beispielsweise sehr subtil unsere Sehgewohnheiten. Denn erst mit der Bewegung im Raum ist das feingliedrige Raster auf der schwarzen Fläche zu entdecken. Es entwickelt sich ein Widerspruch zur Idee “Das Bild erfasse ich sofort”.

Diese Arbeiten lassen sich extrem schwierig reproduzieren: Die Details sind in der Reproduktion nicht wahrnehmbar oder die Arbeit zerstört sich selbst, wenn sie dabei einen starken Moiré-Effekt entwickelt. Meine Werke verwehren sich förmlich einer digitalen Wiedergabe. Zugleich gibt es einen herausfordernden Moment im realen Raum, wo die Betrachter*innen gezwungen sind, sich zu bewegen, denn meine Werke verändern sich mit der Distanz. Die einzelnen Schichten, die auch im Prozess eine Rolle spielen, ergeben eine Gliederung ähnlich wie bei einem Bühnenbild, vor allem bei den figurativeren Arbeiten. Dies bestimmt den Ablauf bzw. die Sichtbarkeit der verschiedenen Elemente, so lösen sich die Werke in der Nähe oftmals in ihre Einzelteile auf.

inner space II-IV unterläuft beispielsweise sehr subtil unsere Sehgewohnheiten. Denn erst mit der Bewegung im Raum ist das feingliedrige Raster auf der schwarzen Fläche zu entdecken. Es entwickelt sich ein Widerspruch zur Idee “Das Bild erfasse ich sofort”.

Diese Arbeiten lassen sich extrem schwierig reproduzieren: Die Details sind in der Reproduktion nicht wahrnehmbar oder die Arbeit zerstört sich selbst, wenn sie dabei einen starken Moiré-Effekt entwickelt. Meine Werke verwehren sich förmlich einer digitalen Wiedergabe. Zugleich gibt es einen herausfordernden Moment im realen Raum, wo die Betrachter*innen gezwungen sind, sich zu bewegen, denn meine Werke verändern sich mit der Distanz. Die einzelnen Schichten, die auch im Prozess eine Rolle spielen, ergeben eine Gliederung ähnlich wie bei einem Bühnenbild, vor allem bei den figurativeren Arbeiten. Dies bestimmt den Ablauf bzw. die Sichtbarkeit der verschiedenen Elemente, so lösen sich die Werke in der Nähe oftmals in ihre Einzelteile auf.

In deinem Werk kommt das Raster in sehr vielen Varianten vor. Was fasziniert dich daran?

Zum Raster kam ich während des Studiums aufgrund des Gedankens, mit Fotografie skulptural zu arbeiten. Dieser Struktur wohnt eine Klarheit, Einfachheit und Direktheit inne, die ich mag. Zudem ist sie unweigerlich Teil der digitalen Fotografie. Im Grunde genommen gebe ich durch die Gliederung der Belichtung eine Haut und dem Print eine Oberfläche, und grenze so eindeutig unseren Raum, in dem wir uns befinden, von dem fotografischen Bild ab. Ich finde diese Trennung der beiden Welten spannend, da sie Kopien voneinander sind. Wenn ich zum Beispiel in der fantasy-Serie die Rasterstruktur mit der fotografischen Bildebene kombiniere und dadurch das komplett zerspringt, was eigentlich zu sehen gewesen wäre, ist es sehr brachial. Man versteht nicht mehr, was vorne und was hinten ist. In manchen meiner Arbeiten hingegen erzeugt sich bei der Betrachtung eine Art Projektion oder etwas, das aussieht wie ein Hologramm.

In deinen aktuellen Arbeiten verwendest du die Cyanotypie, ein fotografisches Edeldruckverfahren mit intensiven Blautönen aus dem 19. Jahrhundert. Ich finde es interessant, wie man sich solch einer alten Technik in der Gegenwart annähern kann.

Es ist ein großer Unterschied wie und mit welchem Blick man in unserer Zeit auf die Dinge schaut. Meine Cyanotypien sind anders als die von Anne Adkins, in denen sie Pflanzen Mitte des 19. Jahrhunderts fixiert hat. Ich habe eine völlig andere Idee davon, was ich darstellen will und was dann Bild wird. Auch wenn die Cyanotypie sehr alt ist und es eine bestimmte Vorstellung davon gibt, ist es ein unglaublich faszinierendes Mittel, um Bilder zu generieren – insbesondere, weil ich etwas fixiere, was absolut flüchtig ist. Meine für die Arbeiten verwendeten Objekte oder Flächen stehen unter Spannung und können jeden Moment während der langen Belichtung zerfallen. Manchmal produziert das wirklich Herzrasen, was es aber zugleich unglaublich schön macht, denn hin und wieder hat man tatsächlich mal einen Geist gefangen.

In deinem Werk kommt das Raster in sehr vielen Varianten vor. Was fasziniert dich daran?

Zum Raster kam ich während des Studiums aufgrund des Gedankens, mit Fotografie skulptural zu arbeiten. Dieser Struktur wohnt eine Klarheit, Einfachheit und Direktheit inne, die ich mag. Zudem ist sie unweigerlich Teil der digitalen Fotografie. Im Grunde genommen gebe ich durch die Gliederung der Belichtung eine Haut und dem Print eine Oberfläche, und grenze so eindeutig unseren Raum, in dem wir uns befinden, von dem fotografischen Bild ab. Ich finde diese Trennung der beiden Welten spannend, da sie Kopien voneinander sind. Wenn ich zum Beispiel in der fantasy-Serie die Rasterstruktur mit der fotografischen Bildebene kombiniere und dadurch das komplett zerspringt, was eigentlich zu sehen gewesen wäre, ist es sehr brachial. Man versteht nicht mehr, was vorne und was hinten ist. In manchen meiner Arbeiten hingegen erzeugt sich bei der Betrachtung eine Art Projektion oder etwas, das aussieht wie ein Hologramm.

In deinen aktuellen Arbeiten verwendest du die Cyanotypie, ein fotografisches Edeldruckverfahren mit intensiven Blautönen aus dem 19. Jahrhundert. Ich finde es interessant, wie man sich solch einer alten Technik in der Gegenwart annähern kann.

Es ist ein großer Unterschied wie und mit welchem Blick man in unserer Zeit auf die Dinge schaut. Meine Cyanotypien sind anders als die von Anne Adkins, in denen sie Pflanzen Mitte des 19. Jahrhunderts fixiert hat. Ich habe eine völlig andere Idee davon, was ich darstellen will und was dann Bild wird. Auch wenn die Cyanotypie sehr alt ist und es eine bestimmte Vorstellung davon gibt, ist es ein unglaublich faszinierendes Mittel, um Bilder zu generieren – insbesondere, weil ich etwas fixiere, was absolut flüchtig ist. Meine für die Arbeiten verwendeten Objekte oder Flächen stehen unter Spannung und können jeden Moment während der langen Belichtung zerfallen. Manchmal produziert das wirklich Herzrasen, was es aber zugleich unglaublich schön macht, denn hin und wieder hat man tatsächlich mal einen Geist gefangen.

Aufgrund deiner Sujets und Techniken könnten deine Werke als naiv ausgelegt werden. Wie empfindest du das selbst?

Was meine Arbeiten betrifft, finde ich Naivität oder besser gesagt Unvoreingenommenheit sehr wichtig, um Potenziale freizusetzen. Denn die Fotografiegeschichte bringt einen ungemeinen Ballast mit sich, gerade wenn man wie ich an der Akademie in Düsseldorf studiert hat. Man muss versuchen, dort rauszukommen, ohne Kopist*in zu werden. Daher ist es notwendig, dem eigenen Ansatz zu folgen. Natürlich bewege ich mich auf einem medienreflexiven Pfad und das Arbeiten in der Dunkelkammer hat eine lange Tradition, zu der vermeintlich nichts hinzugefügt werden kann – nichtsdestotrotz arbeite ich, soweit es mir möglich ist, unvoreingenommen und direkt mit dem Medium. Die Fotografie wird für mich dort interessant, wo sie sich auf Zwischenwegen befindet.

Dein Vorgehen und deine Bildsprache erinnern mich an die Deutsche Romantik, die Metaphern der eigenen Gefühlswelt, teilweise auch fragmentarisch, abbildet. Inwiefern hat diese Epoche Einfluss auf deine Werke?

Ich fühle definitiv eine Verbindung zur Romantik, sicherlich auch, weil man meiner Arbeit eine gewisse Form von Eskapismus unterstellen kann. Es wird etwas dargestellt, was nicht verzeitlicht werden kann, sodass es sowohl als ein zurück- als auch ein in die Zukunft springen gedeutet werden kann. Meine Werke entziehen sich einer klaren Deutung: Sie zeigen idealisierte Orte im weitesten Sinne, die konstruiert sind, und stellen das Schöne dar oder visualisieren Wunschgedanken. Dadurch werden sie während der Betrachtung oftmals zu Spiegelbildern der eigenen Psyche. Gerade das konstruierte Bild wie bei Werken Caspar David Friedrichs ist etwas, das ich sehr spannend finde. Zum einen hat man in dieser Epoche Momente hervorgehoben, die von Emotion und Sinnlichkeit geprägt waren, und zum anderen selber Welten geschaffen. Diesen Zugang der Darstellung kann ich sehr gut nachvollziehen und er ist ein Stück weit Teil meiner Arbeit.

Aufgrund deiner Sujets und Techniken könnten deine Werke als naiv ausgelegt werden. Wie empfindest du das selbst?

Was meine Arbeiten betrifft, finde ich Naivität oder besser gesagt Unvoreingenommenheit sehr wichtig, um Potenziale freizusetzen. Denn die Fotografiegeschichte bringt einen ungemeinen Ballast mit sich, gerade wenn man wie ich an der Akademie in Düsseldorf studiert hat. Man muss versuchen, dort rauszukommen, ohne Kopist*in zu werden. Daher ist es notwendig, dem eigenen Ansatz zu folgen. Natürlich bewege ich mich auf einem medienreflexiven Pfad und das Arbeiten in der Dunkelkammer hat eine lange Tradition, zu der vermeintlich nichts hinzugefügt werden kann – nichtsdestotrotz arbeite ich, soweit es mir möglich ist, unvoreingenommen und direkt mit dem Medium. Die Fotografie wird für mich dort interessant, wo sie sich auf Zwischenwegen befindet.

Dein Vorgehen und deine Bildsprache erinnern mich an die Deutsche Romantik, die Metaphern der eigenen Gefühlswelt, teilweise auch fragmentarisch, abbildet. Inwiefern hat diese Epoche Einfluss auf deine Werke?

Ich fühle definitiv eine Verbindung zur Romantik, sicherlich auch, weil man meiner Arbeit eine gewisse Form von Eskapismus unterstellen kann. Es wird etwas dargestellt, was nicht verzeitlicht werden kann, sodass es sowohl als ein zurück- als auch ein in die Zukunft springen gedeutet werden kann. Meine Werke entziehen sich einer klaren Deutung: Sie zeigen idealisierte Orte im weitesten Sinne, die konstruiert sind, und stellen das Schöne dar oder visualisieren Wunschgedanken. Dadurch werden sie während der Betrachtung oftmals zu Spiegelbildern der eigenen Psyche. Gerade das konstruierte Bild wie bei Werken Caspar David Friedrichs ist etwas, das ich sehr spannend finde. Zum einen hat man in dieser Epoche Momente hervorgehoben, die von Emotion und Sinnlichkeit geprägt waren, und zum anderen selber Welten geschaffen. Diesen Zugang der Darstellung kann ich sehr gut nachvollziehen und er ist ein Stück weit Teil meiner Arbeit.

Deiner Bildwelt wohnt etwas Lyrisches inne: Sie ist uns vertraut und doch bleibt ihre Inszenierung uneindeutig.

Mein Vorgehen ist emotional und was mich inspiriert, bleibt eher im Vagen, ähnlich wie in der Lyrik. Dadurch lasse ich Möglichkeiten offen und gebe viel Freiraum. Der Ansatz, Dinge nicht im Konkreten zu lösen, sondern eher Fragen zu stellen, ist mir sehr wichtig. Deswegen mag ich auch Filme von Tarkowski oder Antonioni, die in ihrer Unklarheit und dem Dazwischen, wo wenig passiert, sehr viel kommunizieren.

Gerade in unserer eigenen Zeit, wo die Schnelligkeit vieles bestimmt, muss man diese Filme mit ihren ruhigen Momenten auch aushalten können.

Es kann einen nervös machen, wenn Dinge stillstehen. Während meiner Schulzeit war ich häufiger auf der Berlinale. Manche der Filme, die ich gesehen habe, waren körperlich anstrengend, weil sie viel Aufmerksamkeit von Betrachtern*innen verlangten: Es passierte manchmal sehr, sehr wenig. Im Nachhinein entwickelt sich eine starke Kraft daraus. Sie bleiben lange im Bewusstsein, weil du ein eigenwilliges Verhältnis dazu entwickelt hast. Denn der Film hat dich herausgefordert. Das finde ich auch in der Kunst spannend, etwas zu betrachten, das widerständig ist, was sich nicht sofort zeigt und was in einem gewissen Sinne auch erkämpft werden will.

https://www.beritschneidereit.de/

http://luciasotnikova.com/

https://www.instagram.com/luciasotnikova/?hl=de

https://www.cosarhmt.com/

https://www.instagram.com/cosarhmt/?hl=de

Ausstellungen:

Deiner Bildwelt wohnt etwas Lyrisches inne: Sie ist uns vertraut und doch bleibt ihre Inszenierung uneindeutig.

Mein Vorgehen ist emotional und was mich inspiriert, bleibt eher im Vagen, ähnlich wie in der Lyrik. Dadurch lasse ich Möglichkeiten offen und gebe viel Freiraum. Der Ansatz, Dinge nicht im Konkreten zu lösen, sondern eher Fragen zu stellen, ist mir sehr wichtig. Deswegen mag ich auch Filme von Tarkowski oder Antonioni, die in ihrer Unklarheit und dem Dazwischen, wo wenig passiert, sehr viel kommunizieren.

Gerade in unserer eigenen Zeit, wo die Schnelligkeit vieles bestimmt, muss man diese Filme mit ihren ruhigen Momenten auch aushalten können.

Es kann einen nervös machen, wenn Dinge stillstehen. Während meiner Schulzeit war ich häufiger auf der Berlinale. Manche der Filme, die ich gesehen habe, waren körperlich anstrengend, weil sie viel Aufmerksamkeit von Betrachtern*innen verlangten: Es passierte manchmal sehr, sehr wenig. Im Nachhinein entwickelt sich eine starke Kraft daraus. Sie bleiben lange im Bewusstsein, weil du ein eigenwilliges Verhältnis dazu entwickelt hast. Denn der Film hat dich herausgefordert. Das finde ich auch in der Kunst spannend, etwas zu betrachten, das widerständig ist, was sich nicht sofort zeigt und was in einem gewissen Sinne auch erkämpft werden will.

https://www.beritschneidereit.de/

http://luciasotnikova.com/

https://www.instagram.com/luciasotnikova/?hl=de

https://www.cosarhmt.com/

https://www.instagram.com/cosarhmt/?hl=de

Ausstellungen:

tourist (solo show)

opening to be announced, autumn 2020

SUBJEKT und OBJEKT. FOTO RHEIN RUHR (group show)

extended until 16th of August 2020

Yvonne Scheja