Aneta Kajzer

aufgelöst

aufgelöst, Installation view

Advertisement

aufgelöst, Installation view, left: Meermensch, 2023, watercolor on paper, 40 x 29 cm, right: Fata Morgana, 2023, oil on canvas, 280 x 190 cm

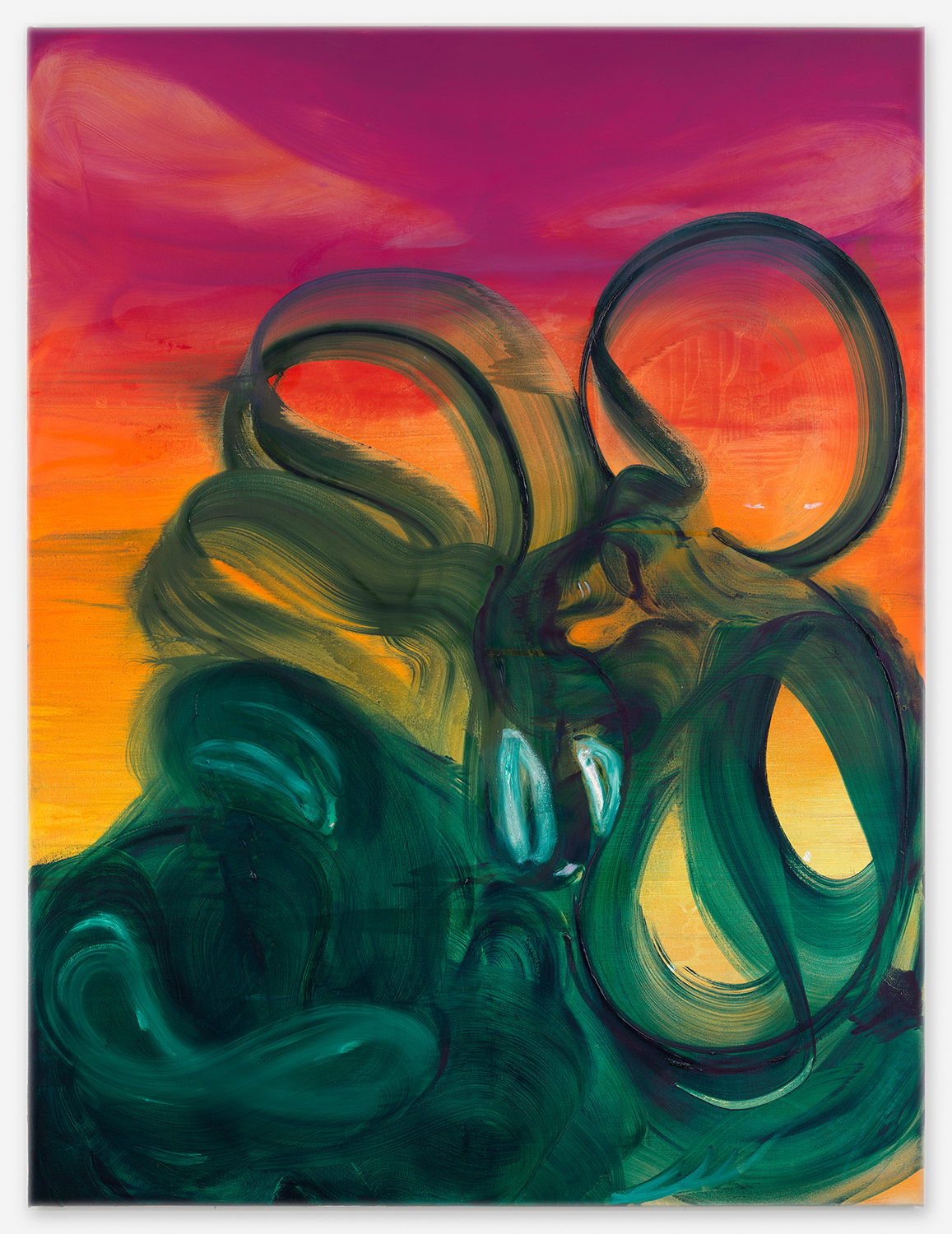

Fata Morgana, 2023, oil on canvas, 280 x 190 cm

Meermensch, 2023, watercolor on paper, 40 x 29 cm

aufgelöst, Installation view, left: Fata Morgana, 2023, oil on canvas, 280 x 190 cm, right: Sunset Boulevard, 2023, oil on canvas, 200 x 150 cm

Sunset Boulevard, 2023, oil on canvas, 200 x 150 cm

aufgelöst, Installation view

Hundstage, 2023, oil on canvas, 70 x 90 cm

Peonie Peepz, 2023, watercolor on paper, 29 x 21 cm

aufgelöst, Installation view

Surfer, 2023, oil on canvas, 190 x 140 cm

aufgelöst, Installation view

left: Sorry für‘s anspritzen, 2023, oil on canvas, 160 x 120 cm, right: Somewhere over the Rainbow, 2023, oil on canvas, 160 x 120 cm

A Lizard‘s Dream, 2023, oil on canvas, 190 x 140 cm

aufgelöst, Installation view

Die Tänzerin, 2023, watercolor on paper, 21 x 15 cm

Jeder, der malt, hat letztendlich das gleiche Ziel: Die Farbe muss auf die Leinwand. Doch das wie, warum und was gestaltet sich bei jedem anders.

Einer malt mit den Fingern (Egon Schiele, Amoako Boafo), ein anderer mit einer Rakel, einem sehr breiten Spachtel, mit dem die Farbe über die Leinwand gezogen wird (Gerhard Richter, K.O. Götz), wieder andere schütten die Farbe einfach direkt auf die Leinwand (alle Vertreterinnen des Action-Painting). Jeder findet seine Art, den Weg zwischen Farbtube und Leinwand zu überbrücken. Und alle wollen, dass zum Schluss, ein Bild dabei zurückbleibt.

Aneta Kajzer hat einen ganz eigenen Ansatz entwickelt, um ihre Bilder zu erschaffen.

In welchem Verhältnis können Farbe und Verdünnungsmittel zueinander stehen, so dass zum Schluss immer noch ein sichtbares Bild dabei entsteht? So sind ihre neuesten Bilder entstanden, die jetzt in der Galerie Conrads zu sehen sind. Deswegen auch der Titel der Ausstellung: “aufgelöst”.

Kajzer bringt Farbe und Verdünnungsmittel auf die Leinwand und beobachtet den Annäherungs - und Vermischungsprozess. Manchmal schüttelt sie die Farbe auch vom Bild herunter und schaut, was sich festsetzt, was übrigbleibt. Dadurch ergeben sich Spuren auf der Leinwand, die wie abgepaust wirken. Kleine Farbstrudel und Verdichtungen, die auf der Leinwand Orientierung schaffen. Durch das Verdünnungsmittel ergeben sich Schlieren und Farbverläufe. Wie Tintentropfen in Wasser schweben sie über die pastellig verschwimmenden Landschaften. Könnte man die Farbe hören, würde sie vielleicht wie das nachdrückliche Hauchen Jane Birkins klingen.

Obwohl Kajzer zu Beginn der Entstehung kaum interveniert, entstehen konkrete Figuren, die sie im weiteren Prozess herausarbeitet.

Das können Mickey Mäuse sein, leicht verdatterte Wolken, die aussehen als wären sie erschrocken darüber zu spät zur Party gekommen zu sein, oder ältere Damen mit großen Hüten. Es funktioniert wie das Spiel, bei dem man auf dem Rücken im Gras liegt, den Wolken beim Vorbeiziehen zuschaut und versucht Figuren aus ihnen herauszulesen. Mit nur kleinen malerischen Gesten hier und da hilft Kajzer diesen Figuren in die Welt. Hier ein kleiner Punkt, der das durch die fließende Farbe entstandene Auge akzentuiert, dort ein Strich, der den Kopf einer Figur zu erkennen gibt. Erst, wenn man eine Weile vor ihren Bildern gestanden hat, schälen sich die Motive heraus. Ähnlich dem Effekt, wenn man an einem Sommertag in einen dunklen, kühlen Hausflur tritt und die Augen sich erst an die gerade eingetretene Dunkelheit gewöhnen müssen.

Es sind Figuren, die so fluide sind, wie die Persönlichkeiten der Menschen, die sie anschauen. Wann immer man sie aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, zeigen sie sich in einer neuen Form. So wie jeder Mensch jeden Tag ein anderer ist, sind auch die Figuren in Aneta Kajzers Bildern veränderlich und beweglich. Auch, wenn die Farbe irgendwann getrocknet und die Figur fixiert ist, bleiben sie nicht statisch. Immer wieder entdeckt man in den feinen Farbverläufen neue Geschichten.

Man muss sich – über den flüchtigen Blick hinaus – mit ihnen beschäftigen. Wie bei einem Polaroid sieht man die Details erst nach einer Weile. Wenn Augen und Geist sich daran gewöhnt haben, zu suchen. Und so kann man Kajzers Bilder auch als einen Gegenentwurf zu den leicht und schnell konsumierbaren Bildern unserer Gegenwart sehen, die beständig auf uns einprasseln. Es sind Bilder, die sich nicht aufdrängen. Im Gegenteil – sie wirken geradezu scheu.

Oft unterschätzt man den Einfluss, den die Perspektive hat, aus der heraus die Bilder entstehen. Als Betrachtender geht man immer davon aus, dass das Bild auch in dieser Position entstanden ist: Stehend, die Leinwand ungefähr auf Brusthöhe, jede Ecke gut zu erreichen. Doch Kajzer arbeitet aus einer anderen Perspektive. Sie muss sich vorsichtig über die bereits auf Rahmen aufgespannten Leinwände beugen, die zu Beginn des Malens auf dem Boden liegen. Manchmal steht sie auf einer Leiter und betrachtet die Bilder von oben.

Dabei kann jeder in den Bildern etwas anderes entdecken. Das, was Kajzer in ihnen sieht, muss nicht das sein, was jemand anderes darin entdeckt. Wenn man einen kleinen Hinweis braucht, wonach man suchen sollte, dann kann man sich an die Titel wenden. Kajzer gibt ihren Bildern sprechende Titel, die aber eher als Anhaltspunkte, denn als konkrete Vorgabe zu verstehen sind. Und gerade deswegen sind sie so viel freundlicher als das oftmals gewählte “Ohne Titel”, das das Orientierungsbedürfnis der nach Antwort Suchenden, auf das Label in der Ecke schielenden, brüsk zurückweist.

Das zentrale Bild dieser Ausstellung heißt “Fata Morgana”– und es scheint programmatisch. In einem Moment gesehen, im nächsten wieder verschwunden. Flirrend und unberechenbar. Und damit vielleicht auch ein Kommentar zur Bildproduktion der künstlichen Intelligenz, die ebenfalls die Sicherheit und Beständigkeit dessen, was man mit seinen eigenen Augen sieht, brüchig werden lässt. Auf welche Bilder kann man sich noch verlassen, was hat man wirklich gesehen und was hat das eigene Gehirn lediglich aus dem, was man schon kannte, vervollständigt? Die Tiefen, die Kajzer durch das Aufeinandertreffen von Farbe und Verdünnungsmittel schafft, stellen die eigenen Sehgewohnheiten und die eigene eingeschliffene Sehweise infrage. Man lernt den eigenen Augen nicht zu sehr zu vertrauen und sich auf unbekanntes Terrain zu begeben.

Es ist der Lärm des Alltags, die Flut an Bildern, denen wir uns tagtäglich ausgesetzt sehen, denen Kajzer sich entgegenstellt und mit denen jeder, der heute Bilder produziert, sich auseinandersetzen muss. Denn das Gehirn gleicht alles Neue mit allem ab, was man schon einmal gesehen hat. In noch keiner Zeit sind so viele Bilder entstanden, geteilt, gesehen worden, wie heute. Noch nie war die Konkurrenz größer.

Doch genau die Uneindeutigkeit, die Tatsache, dass sich Kajzers Bilder nicht auf den ersten Blick zu erkennen geben, verleiht ihnen ihr Geheimnis. Man befragt, sucht und findet letztendlich eben auch. Man findet Figuren, die sich eingenistet haben in ein kollektives Bildergedächtnis. Figuren, die wie seltsame Mischwesen zwischen Flubber und Wolkenwesen herumwerkeln. Wie Hausgeister, die nicht wissen, ob sie gut oder böse sind und im Zweifel beides. Weil nichts und niemand nur eins von beidem ist, weil alles in ständiger Bewegung ist und Eindeutigkeit nichts, was wünschenswert wäre.

Und so funktionieren die Bilder Aneta Kajzers über großflächig angelegte Assoziationsketten, in denen man sich gleichermaßen wiederfinden und verlieren kann. So wie in unserer Gegenwart, für die Kajzer vielleicht den zeitgemäßesten Ausdruck gefunden hat. Ausdruck für ein unbestimmtes Gefühl der Identitätssuche, der großen Sinnfrage, auf die man irgendwie wohl auch immer hofft, niemals eine Antwort zu finden und für immer suchend zu bleiben.

Laura Helena Wurth

Laura Helena Wurth