Archive

2020

KubaParis

>Confluence Sangam संगम<

Location

Heidelberger KunstvereinDate

18.06 –15.08.2020Photography

Wolfgang GünzelText

Vielschichtigkeit und „Confluence“, der Moment, in dem sich mehrere Strömungen aus unterschiedlichen Richtungen treffen, zusammenschließen und gemeinsam einen Weg bahnen, bilden die widerkehrenden und zentralen Motive der Ausstellung „Confluence Sangam संगम“. Es ist eine besondere erste Preisträgerinnenausstellung des WERK.STOFF Preis für Malerei der Andreas Felger Kulturstiftung und des Heidelberger Kunstvereins: Auf Anregung der Preisträgerin Nadira Husain und der Direktorin des Heidelberger Kunstvereins wurden zwei weitere Künstlerinnen zur Ausstellung eingeladen. Die Künstlerinnen Amina Ahmed und Varunika Saraf werden zum ersten Mal in Deutschland gezeigt. Verbindende Elemente zwischen den drei Künstlerinnen sind ihre indischen Wurzeln und ihre künstlerischen Praxen. Sie greifen verschiedene traditionelle Mal- und Handwerkstechniken, sowie Stilrichtungen und kulturelle Bildwelten auf, eigenen sich diese an und gebären daraus ihre eigene vielschichtige Formsprache. Die Ausstellung präsentiert Momente des empowerments und wird so zu einem Ort, an dem die Hybridität und Vielschichtigkeit persönlicher Identitäten, aber auch die kulturellen Identitäten von Staaten eine Stimme erhält.

In der Halle des Kunstvereins sind sechsunddreißig farben- und motivreiche Werke Nadira Husains zu sehen. Ein erster Blick auf ihre großformatige Malerei „Janam“ (2019) lässt den Kopf eines Buddhas erkennen, der von einer farbenfrohen Blütenbracht umgeben und überlagert ist. „Janam“ bedeutet auf Urdu „Geburt“ und spiegelt beispielshaft Husains malerische Praxis „Bâtarde“ wider: Die feminine Form des französischen Wortes „Bastard“ ist sowohl eine Selbstbezeichnung als auch eine Versprachlichung der kulturellen Hybridität ihrer Werke in einem Wort. Ein zweiter Blick auf „Janam“ eröffnet seine Komplexität und das Ineinanderfließen verschiedener kultureller Bildtraditionen: Es ist die Darstellung eines Buddhas im griechisch-buddhistischen Kunststil, der bereits ein kultureller Synkretismus in sich selbst verkörpert. Seine Gesichtshaut erscheint transparent und ermöglicht so einen Einblick auf das, was sich unter seiner äußeren, blumigen Haut verbirgt: blau-grüne Schattierungen, in denen Umrisse von menschlichen Körpern mit langen Haaren zu erkennen sind. Die Schattierungen erinnern an die zusammengesetzten Felsen in der persischen Miniaturmalerei, in denen ebenfalls menschliche oder tierische Gestalten verborgen sind.

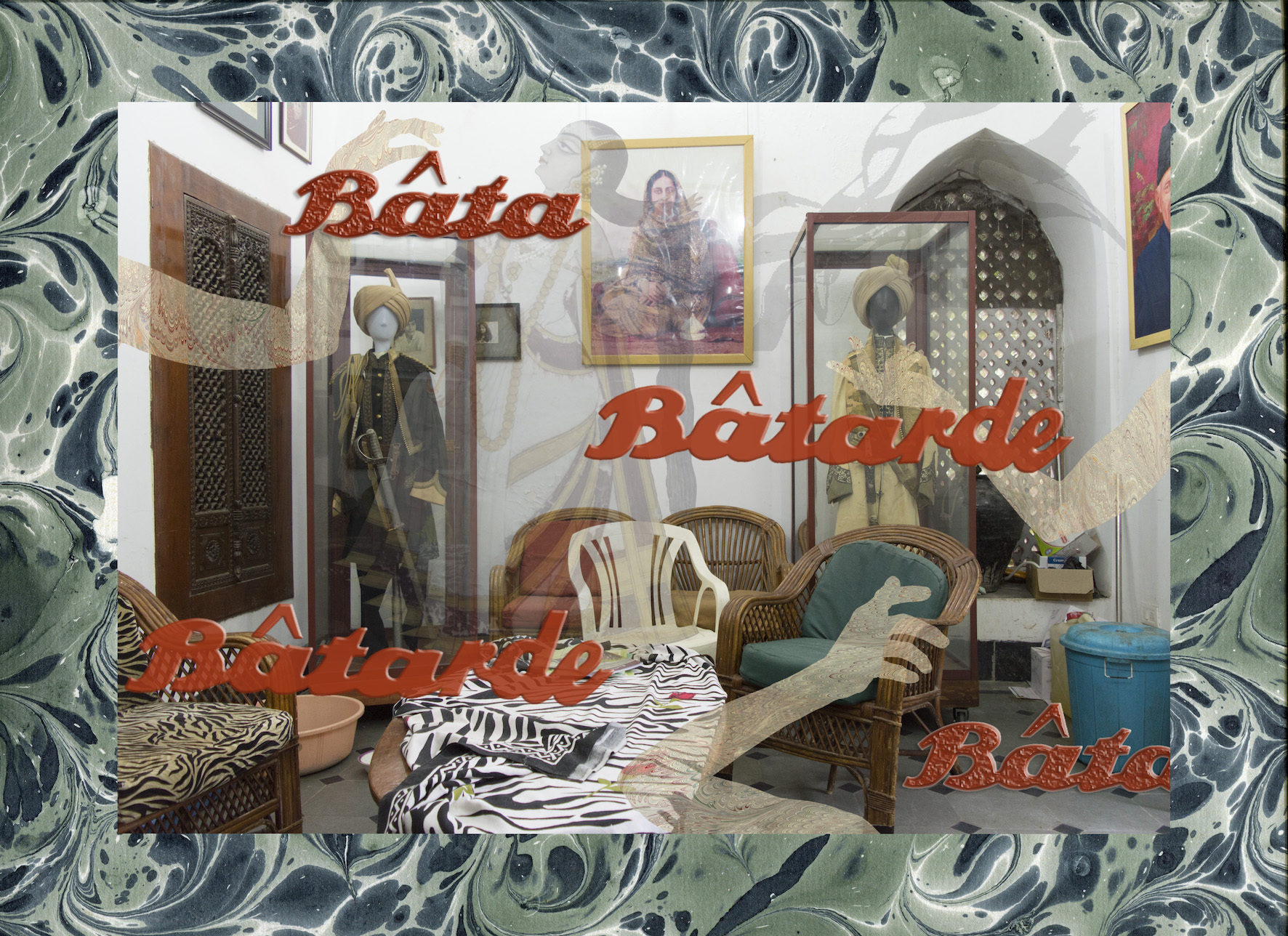

Husain greift in diesem Gemälde, wie in vielen anderen ihrer Werke, auf die zusammengesetzte Moghul-Miniaturmalerei zurück. Dieser Malstil entstand im 16. bis 18. Jahrhundert am Moghulhof und vereinte bereits damals persische, indische und europäische Stil- und Themenelemente. Das Zusammenfließen der verschiedenen kulturellen Bildtraditionen, sowie Geschichten, Symbolen und Sprachen in der künstlerischen Praxis Husains bewirkt das Aufbrechen normativer Räume, wie eurozentristischer Sehgewohnheiten. Gleichzeitig setzt sie sich mit ihrer Familien- und Lebensgeschichte auseinander und reflektiert ihre eigene „hybride Identität“ (Homi Baba), ihre Kindheit in Paris als Kind einer Französin und eines Inders, ihre indische Verwandtschaft in Hyderabad und ihr Leben in Deutschland. „Plastic Mazil Kitten’s Room“ (2019) der Serie „PLASTIC MANZIL“ (2019) verbildlicht ihre Identitätssuche zwischen Indien und Frankreich, das Gefühl der körperlichen An- und Abwesenheit und der damit einher gehenden innerlichen Zerrissenheit. Die Grundlage für die Arbeit ist eine Fotografie des Gemeinschaftsraums im Haus Husains Familie in Hyderabad. Diese wird von einer Tänzerin im hinduistischen Stil, von halbtransparenten Armen und den dunkelroten Schriftzügen „Bâta“ und „Bâtarde“ überlagert. Das Werk, welches auf eine PVC-Netzgitterplane gedruckt ist und normalerweise an Außengerüsten in urbanen Räumen zu finden ist, um die Vision eines geplanten Projektes zu präsentieren, visualisiert die kulturelle Koexistenz im Leben der Künstlerin und ihr daraus resultierendes persönliches Mantra „Bâtarde“. Mit Nennung der tschechischen Schuhmarke „Bâta“ setzt sie die transkontinentale Verbreitung von Waren und Markennamen und deren je nach Kontext variierenden gesellschaftlichen und kulturellen Bewertung in Zusammenhang mit der Entstehung von transkulturellem Erbe.

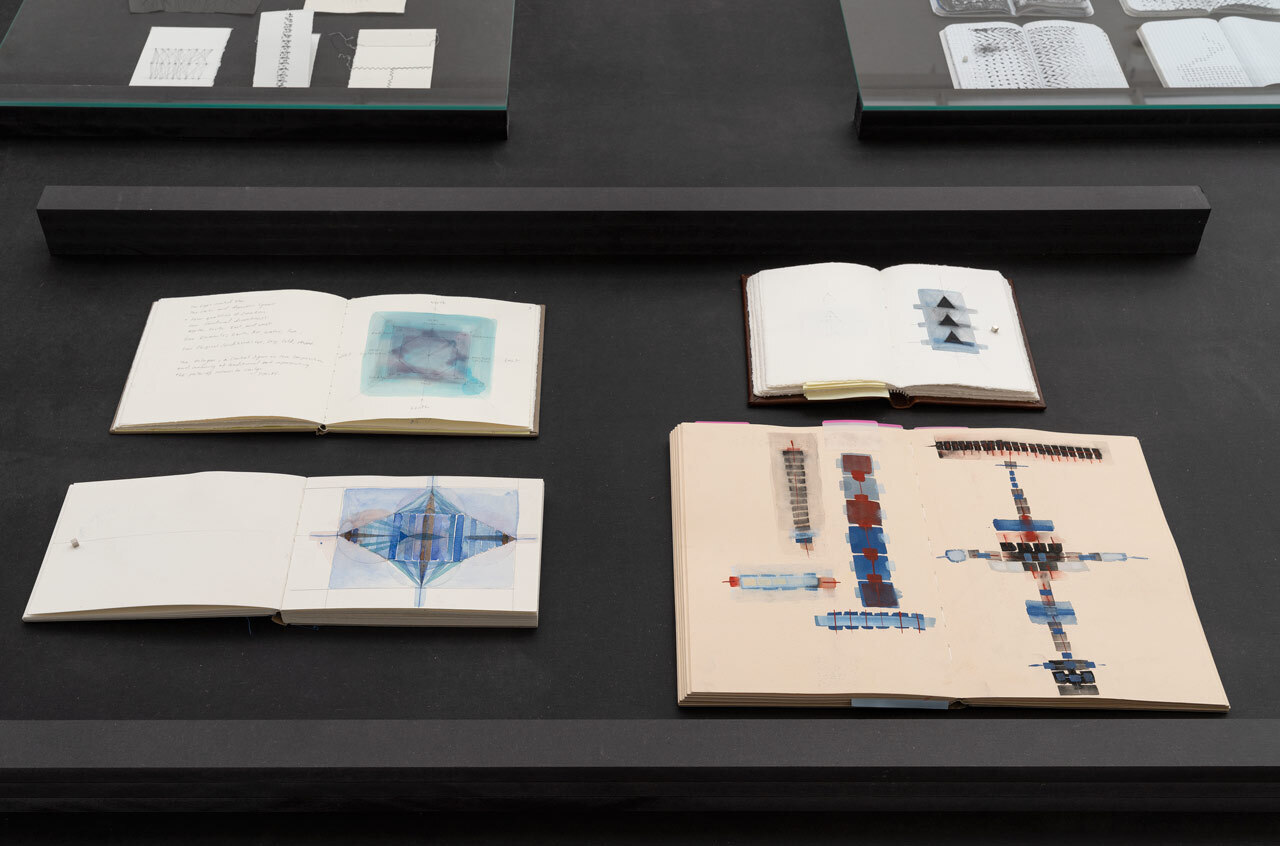

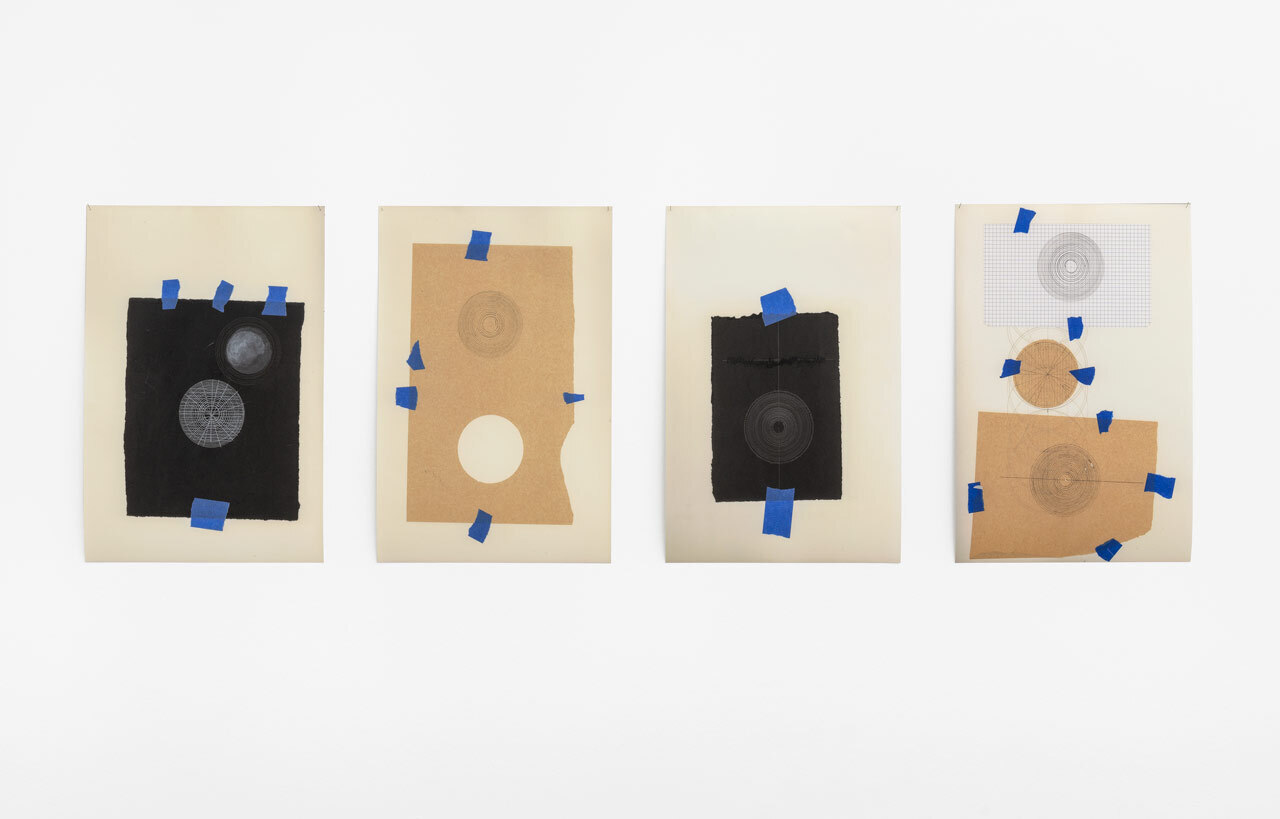

Auf der Empore gewährt Amina Ahmed einen intimen Einblick in ihre bisher unveröffentlichten Skizzenbücher. Die ausgestellten Seiten zeigen immer wiederkehrende geometrische Formen in Collagen, Aquarellen, Zeichnungen und Stickereien. Leicht lassen sich die Arbeiten „Skizzenbücher“ (1998-2020) in den Bereich der Abstraktion einordnen. Doch in Verbindung mit Ahmeds Videoarbeit „the hands of mother“ (2019), die die Mutter der Künstlerin beim Quilten zeigt, wird deutlich, dass sie sich bei ihren Formen und Mustern auf konkrete handwerkliche Techniken bezieht. So visualisiert sie in ihren Zeichnungen die prozesshafte Aneignung und Weitergabe von kulturellem Erbe zwischen Generationen. Besonders ist hierbei, dass nicht nur die körperlichen Bewegungen, das Verknoten und Verbinden verschiedener Fäden und Stoffe weitergeben, sondern auch die damit verbundenen Erinnerungen und Traditionen vererbt werden. Im Kontext Ahmeds Familiengeschichte symbolisiert das Zusammennähen zweier unterschiedlicher Stoffe die Weitergabe von kulturellem Erbe über staatliche Grenzen hinweg, sowie die Verarbeitung teils traumatischer Exilierungs-Erfahrungen: Die Künstlerin wurde in den 1970er Jahren mit ihrer Familie aus Uganda nach Großbritannien exiliert. In ihrer künstlerischen Praxis verbindet sie ihre Exilierungs- und Migrationserfahrungen, von Großbritannien über den Iran in die USA, mit den vererbten handwerklichen Techniken und ihrer Suche nach einem universellen Ursprung. Ahmed spricht von der „Migration der Form“: Die geometrischen Formen und Muster gehören demnach nicht nur zu einer Kultur, sondern wandern mit den Menschen, die sie weitergeben und werden dadurch zu einer „fast universellen Sprache“. So verkörpern ihre Skizzenbücher einen Dialog zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und zeigen, dass eine kulturelle Verbundenheit auch über Generationen und staatliche Grenzen hinweg besteht.

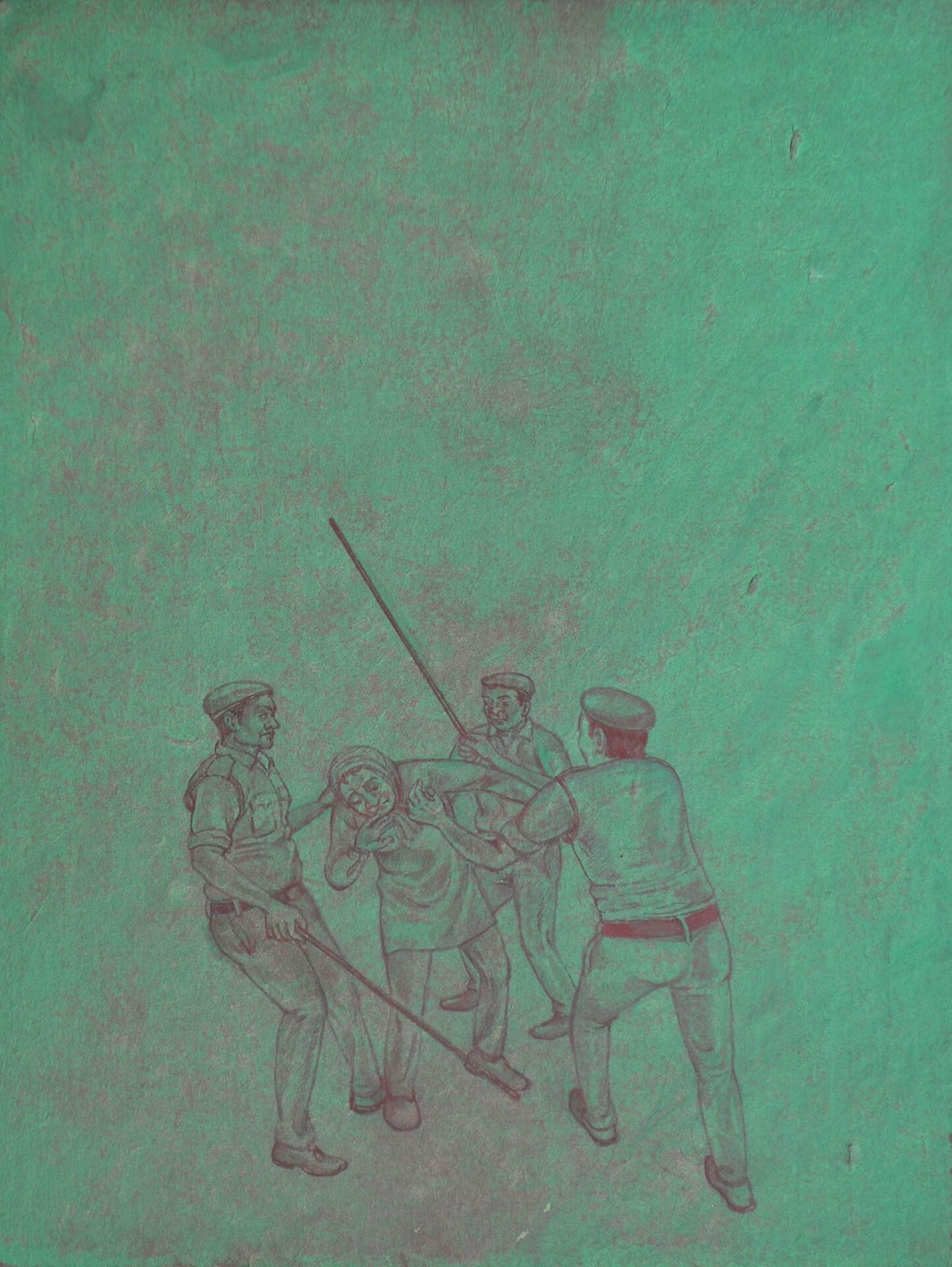

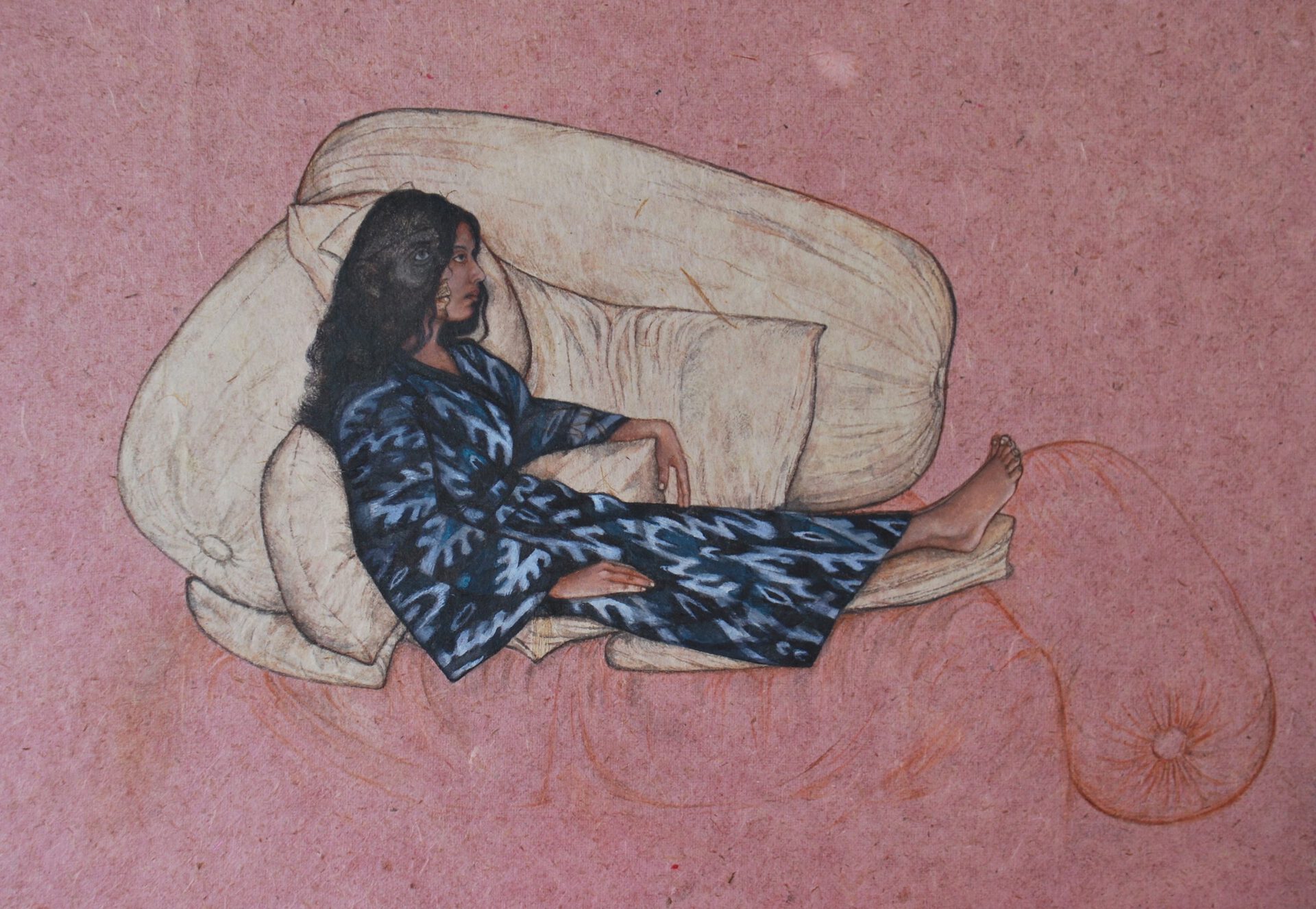

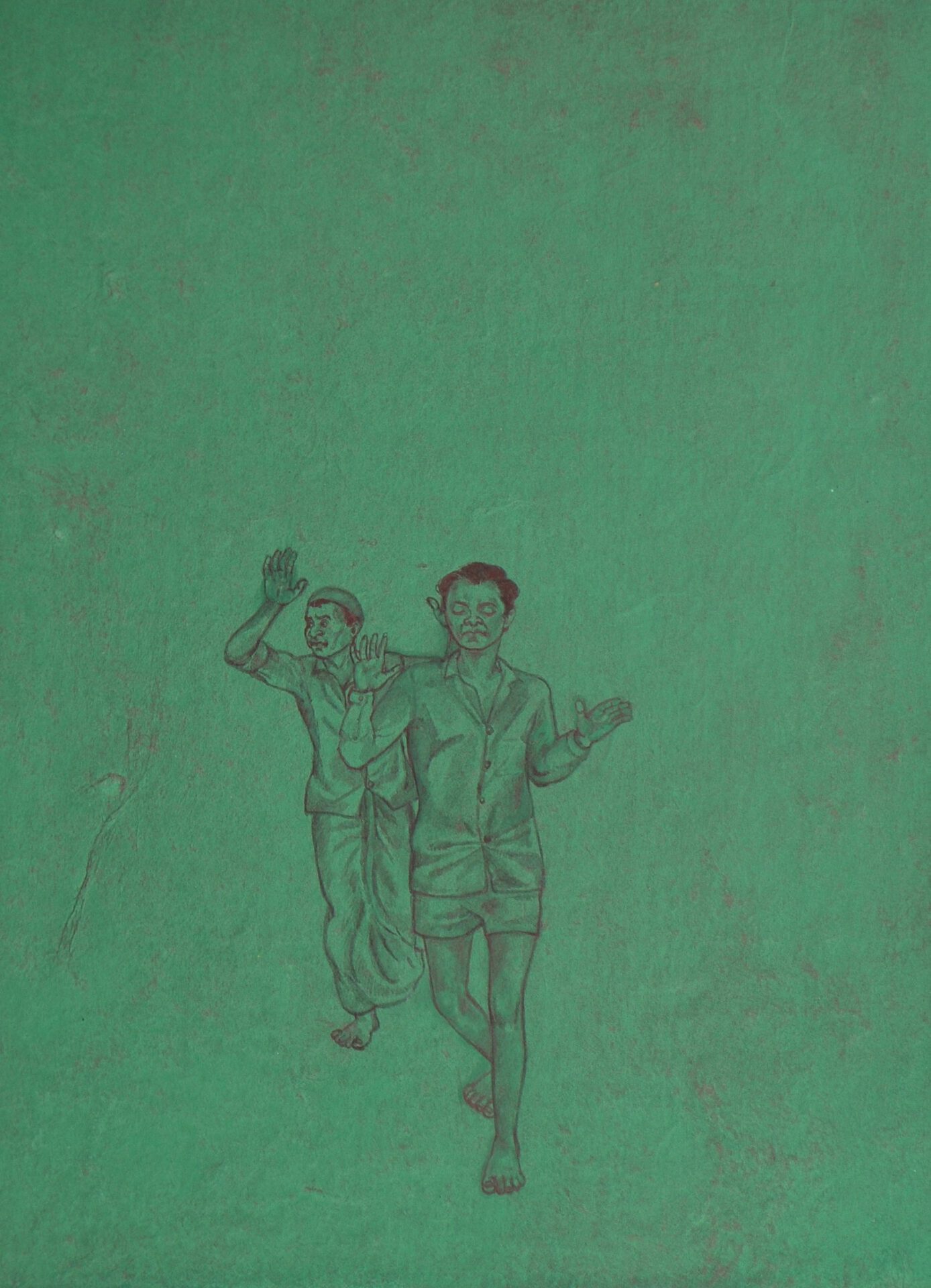

Im Studio des Kunstvereins sind die Werke von Varunika Saraf in nächster Nähe zu einer großformatigen Reproduktion einer Moghul-Miniaturmalerei der Hamzanama, den überlieferten Heldentaten Hamzas, dem Onkel des Propheten Muhmmad, ausgestellt. Saraf, die in Hyderabad lebt und arbeitet, setzt sich in ihrer kunsthistorischen Forschung mit der Moghul-Miniaturmalerei auseinander und macht sich Techniken dieser in ihrer künstlerischen Praxis zu Eigen. Als materielle Grundlage ihrer ausgestellten Gemälde dem „Selbstporträt als Inayat Khan“ (2016) und der Serie „Caput Mortuum“ (2019) dient Wasli: Das ist ein Papier, das aus vier bis acht zusammengeklebten Schichten besteht und traditionell in der Moghul-Miniaturmalerei Verwendung fand. In der Gemäldeserie wird es zur Reproduktionsfläche medial verbreiteter Fotografien, die keine Heldentaten, sondern aktuelle Gewaltkonflikte in Südasien dokumentieren. Das Aquarelle Nr. 7 zeigt wie drei Männer, zwei mit langen Schlagstöcken, eine Frau mit Kopftuch umringen und es den Anschein macht als wollten sie sie verhaften. Diese Szene, sowie die sattgrüne Hintergrundfarbe (Grün ist die Farbe des Islams) können im Zusammenhang mit dem neuen indischen Einbürgerungsgesetzt verstanden werden: Dies soll den Weg zur Staatsbürgerschaft für Migranten aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan vereinfachen, schließt jedoch Personen des muslimischen Glaubens explizit aus. So positioniert sich Saraf mit ihren Arbeiten als eine außenstehende und körperlich nichtbetroffene Beobachterin eindeutig auf der Seite der Protestierenden. Mit der Wahl ihres verwendeten Farbpigments „Caput Mortuum“, das eine lange Tradition in der europäischen Kunstgeschichte hat, bricht sie mit der Maltechnik der Miniaturmalerei. Sarafs hybride Formsprache verdeutlicht, dass es ihr nicht um die Darstellung einer reinen indischen Kultur geht, sondern mit einem Fokus auf die aktuellen Ereignisse zu zeigen, dass Vielschichtigkeit und Hybridität bereits seit Jahrhunderten Teile der indischen Maltraditionen, sowie Identitäten sind.

Nadira Husain, Amina Ahmed und Varunika Saraf greifen auf traditionelle Techniken zurück, um persönliche und zeitgenössische Thematiken zu visualisieren. Sie verbinden das Vergangene mit dem Gegenwärtigen und positionieren sich dadurch zu dem jeweiligen, sie erheben sich über bestehende Strukturen und schreibe sich gleichzeitig in sie ein. Ihre Arbeiten sind Zeichen von Aneignung, kultureller Verbundenheit und der aktiven Gestaltung von transkulturellem Erbe in einer globalisierten Welt.

Ankündigung:

Buchpräsentation und KünstlerInnengespräch im Heidelberger Kunstverein: 8.8.2020, 16 Uhr

mit Nadira Husain, Ursula Schöndeling und Prof. Dr. Monica Juneja, Heidelberg Center for Transcultural Studies, Universität Heidelberg und Andreas Felger (Stifter), Friedemann Felger (Vorstand der Andreas Felger Kulturstiftung)