Sophie Rebentisch

RADAR: Ciao Eden

Project Info

- 💙 Westfälischer Kunstverein

- 💚 Jana Peplau

- 🖤 Sophie Rebentisch

- 💜 Jana Peplau

- 💛 LWL/Hanna Neander

Share on

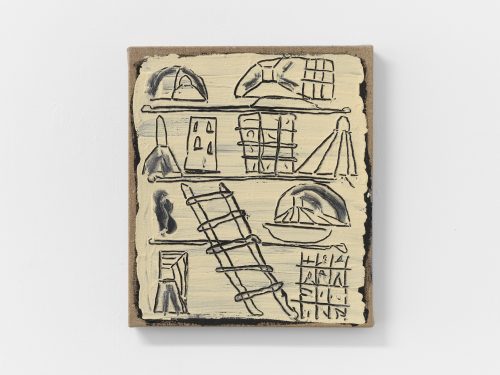

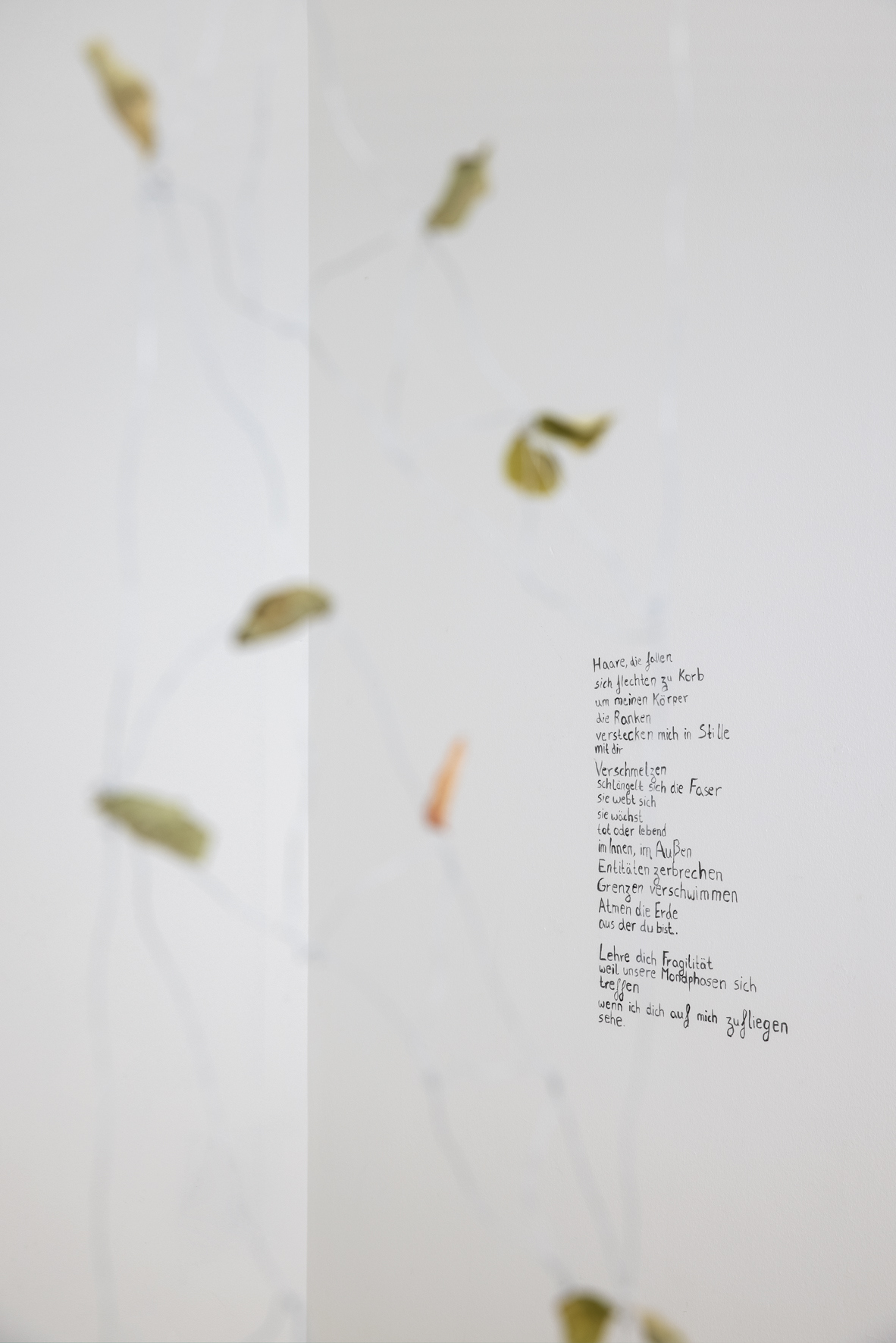

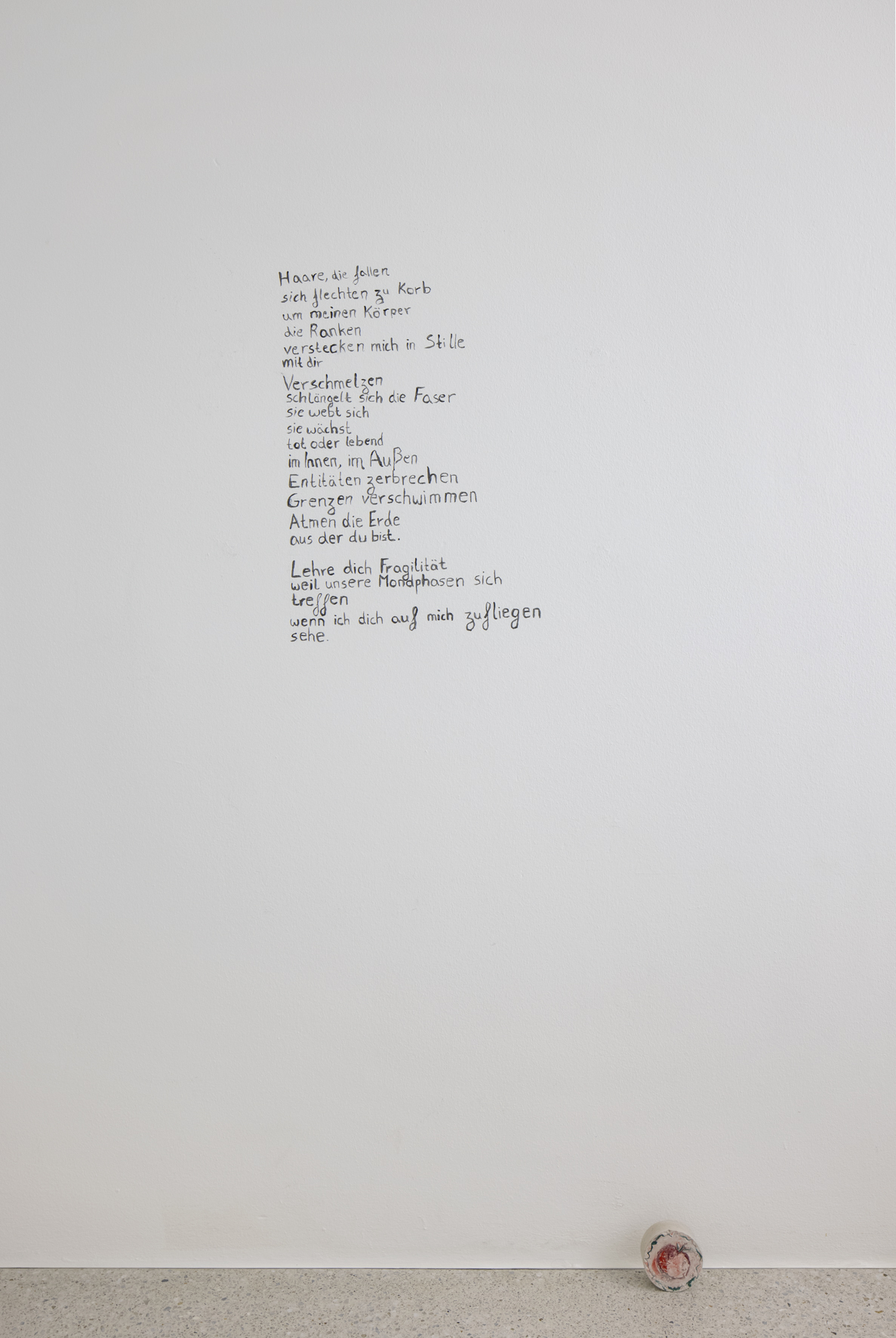

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

Advertisement

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

Ausstellungsansicht RADAR: Sophie Rebentisch, Ciao Eden, Westfälischer Kunstverein und LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 2023. © Foto: LWL/Hanna Neander

„Haare, die fallen

sich flechten zu Korb

um meinen Körper

die Ranken

verstecken mich in Stille

mit dir

Verschmelzen

schlängelt sich die Faser

sie webt sich

sie wächst

tot oder lebend

im Innen, im Außen

Entitäten zerbrechen

Grenzen verschwimmen

Atmen die Erde

aus der du bist.

Lehre dich Fragilität

weil unsere Mondphasen sich

treffen

wenn ich dich auf mich zufliegen

sehe.”

– Sophie Rebentisch

Dieses Fragment aus einem noch in der Entstehung befindlichen Theaterstück von Sophie Rebentisch empfängt Besucher:innen in der RADAR-Ausstellung „Ciao Eden“. Damit schärft es den inhaltlichen Fokus und läutet gleichzeitig die zugrundeliegende Stimmung ein. Rebentisch interessiert sich in ihrer künstlerischen Arbeit, die von Installationen über Plastiken bis hin zu Texten reicht, für Gegensätzliches: Zerbrechlichkeit und Stabilität, weiblich und männlich konnotierte Stereotypen, Leben und Tod, Plastik und Lyrik, Natur und Architektur. Dieses Interesse schlägt sich in ihrer Materialwahl ebenso nieder wie in den Geschichten, die sie thematisiert. Die Künstlerin beschreibt „Ciao Eden“ als den „Versuch einer Assemblage“, einer Vermischung von Lyrik, Theater und plastischen Elementen. Es geht Rebentisch auf formaler Ebene um die Koexistenz von Gattungen in Form einer raumgreifenden Installation.

Die Beschäftigung mit lyrischen Texten und dem Theater im Besonderen prägt den Schaffensprozess der Künstlerin. Ihre Tätigkeit in der Requisite der Wuppertaler Bühnen markiert den Beginn ihrer Auseinandersetzung. Im Wesentlichen geht es um die Suche nach Möglichkeiten das Medium Plastik mit der Gattung Theater zu verbinden und bestehende Grenzen einzureißen. So entstehen die plastischen Arbeiten der Künstlerin stets durch sprachliche Einflüsse und Textfragmente. Buchstäblich, wie an der Ausstellungswand oder in der prozesshaften Zusammenführung der Gattungen in Form einer bühnenbildartigen Installation.

Die Narration, die Rebentisch hier in den Mittelpunkt rückt, ist eine altbekannte: Adam, Eva und Lilith. Die Künstlerin erzählt sie jedoch aus einer queer-feministischen Perspektive, die Lilith als erste Frau* Adams und damit als erste Person*, die sich vom Patriarchat (in Form von Adam) löst, darstellt. Es existieren unzählige historische und religiöse Erwähnungen wie auch Deutungen dieser Figur. In der Bibel wird sie namentlich nur ein einziges Mal in Jesaja, 34, 14 genannt. Einige Feminist:innen und Religionsforscher:innen vermuten, dass Lilith wegen ihrer Rolle als eine der wenigen starken Frauen*figuren getilgt wurde. Aus diesem Grund solle sie fortan als das Böse, die personifizierte Verführung und in manchen Erzählungen gar als säuglingfressende Dämonin verunglimpft werden. Warum? Weil sie, von Gott wie Adam aus Erde und Staub ihm gleich erschaffen, sich weigerte Adams – durch patriarchale Dominanz bestimmte – Überlegenheit anzuerkennen. Stattdessen floh sie aus dem Paradies und wurde durch die Engel Gottes verfolgt. Auch sie vermochten es nicht Lilith zur Rückkehr zu Adam und damit in die patriarchalen Strukturen zu bewegen, sodass sie schließlich verbannt wurde. Unterdessen wurde Eva von Gott als zweite Frau aus Adams Rippe geformt: als hörige Partnerin, bereit sich dem Mann bedingungslos unterzuordnen.

Sophie Rebentisch knüpft mit „Ciao Eden“ an dieser Stelle an und lässt Lilith, die Schlange, ins Paradies zurückkehren, wo sie Eva vom Geschehenen berichtet. Den Ereignissen gewahr, beschließt Eva gemeinsam mit Lilith durchzubrennen. In der Folge verliert Adam seine patriarchale Macht, während sich die beiden Frauen* in ihr Shelter zurückziehen. Indes verdorrt der Garten Eden, wohingegen das Shelter durch die Träume, Taten und Geschichten von Lilith und Eva erblüht. Am Ende verschwindet Adam durch das pure Vergessen seiner Existenz.

Elemente dieser weitergedachten Geschichte nehmen, ähnlich einer Kulisse, Gestalt im Raum an. Deutliche ikonographische Hinweise bieten der Apfel im Eingangsbereich und die thronende Schlange an der Schmalwand. In diesem Zusammenhang ist auch der Torbogen am Treppenaufgang zu verstehen, markiert er doch die Schwelle zum Paradies, während das Shelter einen Schutzraum verspricht.

Filigran verwoben in den Torbogen findet sich vertrocknetes Laub, das von einer vergangenen Frische und Lebendigkeit zeugt. Naturalistische Blätter geformt aus Porzellan säumen die Fensterbänke des Ausstellungsraumes. Wie ein Memento Mori erinnern sie an die vergangene Pracht des Paradieses, spiegeln zugleich das Leben als auch seine Endlichkeit wider. Durch den Rückgriff auf gebranntes Porzellan erhalten letztere, trotz ihrer Fragilität eine neue Beständigkeit. Einmal gebrannt behalten sie Form und Farbe, solange sie nicht durch physische Eingriffe zerstört werden. Radikale Zerbrechlichkeit. Die Mehrzahl von Sophie Rebentischs Arbeiten haben das Element der Vergänglichkeit gemeinsam. Sie sind nicht zwangsläufig dazu gedacht dauerhaft zu bestehen, sondern laufen Gefahr sich aufzulösen oder auf dem Boden zu zerschellen. Gleichzeitig wirkt der Umgang mit dem Material wie ein Aufeinandertreffen binärer Genderstereotypen: männlich konnotierte Stärke und Beständigkeit trifft auf weibliche Sanftmut und Fragilität. Der Lehm des Shelter ist nicht penibel verputzt, die Enden des Drahtes am Tor bleiben scharfkantig, beschwert ist es durch Pflastersteine. Während sich die Stärke im Umgang der Künstlerin mit Materialen niederschlägt, zeigt sich eine Sanftmut in deren Fragilität. Durch den Umstand, dass in Rebentischs Erzählung die vermeintlich zarten, zerbrechlichen und schutzbedürftigen Frauen* fliehen und sich ein eigenes Leben aufbauen, vertauscht die Künstlerin ebenjene Klischees: Adam verliert seine Bedeutung und Eva und Lilith erlangen unabhängige Daseinsberechtigung. Mit Blick auf (Gender-) Identitäten wird weiterhin deutlich: Lilith selbst ist in den unterschiedlichen Versionen der Erzählungen nicht auf ihr Dasein als Frau* begrenzt, sie ist zugleich Schlange, Dämonin, selbst der Ast eines Baumes. Sie repräsentiert die Neugierde wie auch das selbstbestimmte Denken und Handeln.

Sophie Rebentisch (*1996 in Köln) lebt und arbeitet in Münster und Wuppertal. Sie studiert an der Kunstakademie Münster in der Klasse von Suchan Kinoshita. Ausgestellt wurden ihre Werke u.a. in den Ausstellungen „RE-EXPLORE / RE-WRITE II“ im Linden-Museum, Stuttgart; „Hallo“ im Off Space im Keller, Münster und der „Förderpreis-ausstellung der Freunde der Kunstakademie“ in der Kunsthalle Münster, Münster. Zusätzlich agiert Rebentisch als Kuratorin für das Kunst- und Kulturzentrum LOCH, Wuppertal und ist zuständig für die Kooperation mit dem Von der Heydt-Museum, Wuppertal. Dort ko-kuratierte sie zuletzt zusammen mit Renee Morales die Ausstellung „DO YOU TAKE UP ALL THE SPACE IN YOUR BODY?“.

RADAR ist eine Kooperation des LWL-Museums für Kunst und Kultur und des Westfälischen Kunstvereins.

Jana Peplau